登山を始めてみたものの、尾根って何?森林限界ってどういう意味?意外と知らない用語がありませんか?そんなお悩みを解決するため、初級としてオールシーズンにかけて知っておきたい用語集をまとめてみました!

初級編 1~10

1.水場

飲み水が確保できる場所のことです。

2.累積標高

出発地点から目的地点までの上りと下りの標高差を合わせたトータルの標高差です。

3.急登

急な傾斜の登山道のことです。きついのも登山の醍醐味とも言える。

日本三大急登と北アルプス三大急登と呼ばれる登山道もあります。

4.尾根

二つの谷を分けて高く連なる山のことです。

5.バカ尾根

だらだらと長いのぼりが続く尾根のことです。

6.稜線

山頂から山頂へ続いている尾根のことです。

個人的には小雲取山から雲取山へ向かう稜線がとても好きです。

7.雉撃ち・お花摘み

「雉撃ち」は男性が山中の屋外で排泄すること。

女性の場合は「お花摘み」といいます。

花を摘む姿に似ているところから呼び名がついたそうです。

8.シャリバテ

空腹で力が出なくなることです。

山でのエネルギー補給はとても重要です。

9.アタック

難易度の高い登山で山頂に向かうこと。

エベレストの山頂へアタックする。など

10.登頂

山の頂に到達すること。

初級編 11~20

11.三角点

三角測量の基準点。1等から4等まであり、1等が最も遠くまで見晴らしが利く場所ですが、全てがそうであるとか限らず標高が低い場所にも三角点は存在します。

12.縦走

山頂から山頂へ稜線伝いに歩くことです。

13.ピークハント

山頂に立つことを目的とすること。

14.高山病

気圧が低く酸素が薄い高山に登ったときに現れる症状です。

頭痛や吐き気、息切れといった軽い症状は下山(高度を下げる)すれば治るかもしれませんが、重度なものになると命に関わりますのでご注意ください。

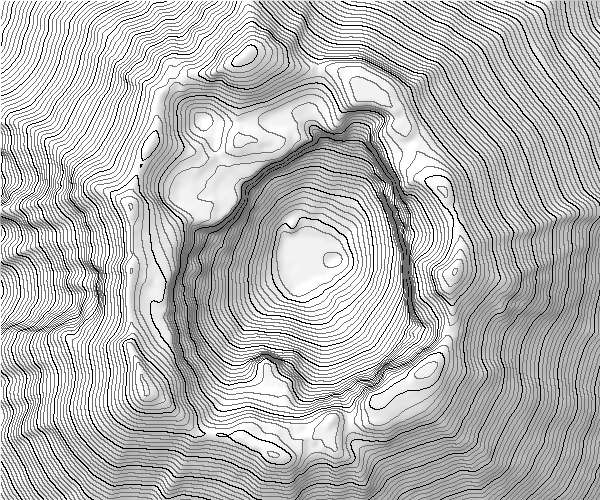

15.等高線

地図上で同じ高度の地点を結んだ線のことです。

等高線の間隔が狭いところは傾斜が急で間隔が広いところは傾斜が緩い。

16.ケルン

山頂や登山道、分岐点などに石を積んで目印や道標にしたものです。

避難地点に記念碑として作られる場合もあります。

17.御来光

山で見る日の出のことです。周りの雲が赤く広がってきて太陽の一部が覗いた瞬間を歓喜が湧きます。

18.ブロッケン現象

高山で背後に太陽があるときに、前方の雲や霧に自分の影が大きく映り、周りを丸い虹が囲んで見える現象。

19.雲海

見下ろす一面に広がる雲の上。自分が高いところにいる実感がこみ上げてきます。

20.上昇気流

日が昇って気温が上がると、暖まった空気が山に沿って登り、水蒸気が凝結して雲ができ、雨になることがよくあります。

夏であれば積乱雲が発達し雷が発生します。

初級編 21~30

21.ガス

山の隠語で霧のことをいいます。「ガスってきた。」などと言います。

22.積乱雲

夏の午後、激しい上昇気流に乗って積雲が縦長に発達する事を言います。

激しい雷雨を伴います。

23.笠雲

山頂付近にかかる傘の形をした雲。天候悪化の兆し。

24.レンズ雲

凸レンズの形をした雲。

この雲が現れる時は上空では強風が吹いています。

天候悪化の兆し。

25.原生林

人の手が一切加えられたことのない自然のままの森林。

26.広葉樹林

ブナやミズナラ、カエデなどの幅の広い青つけた木々からなる森林です。

落葉広葉樹と常緑広葉樹があります。

27.針葉樹林

亜高山帯で針のように細く尖った葉をつける木々が大部分を占める森林です。

コメツガ、シラビソ、トウヒなど。

28.ブナ

落葉高木で、樹皮は灰色。

秋に黄葉し、クマなどの好物である実がなります。

標高1000メートルから1500メートル位までの山地に分布。

29.ダケカンバ(岳樺)

亜高山帯に生えるカバノキ科の落葉広葉樹です。

白樺に似ていて白樺より高いところに生え、樹皮は薄い茶色をしています。

30.ナナカマド

秋には鮮やかに紅葉するバラ科の落葉高木。

初級編 31~40

31.ハイマツ

中部以北の高山帯に生えるマツ科の常緑低木です。

32.森林限界

亜高山帯の上限で高い木が生育できる限界の高度です。

標高2500メートルくらに当たります。

北海道では標高900から1000メートルほど低くなります。

33.樹海

広い範囲にわたって樹木が茂っているところです。

富士山の北西緑に広がる青木ヶ原樹海が最も有名。

34.風穴

山腹などにあり、夏でも冷風が吹き出す岩の洞穴です。

35.氷穴

1年中溶けない氷に覆われた溶岩洞窟のことです。

富士山の鳴沢氷穴が有名です。

36.山菜

ゼンマイ、ウド、フキ、コゴミ、たらの芽、ワラビなど。

37.高山植物

高山帯に生える植物のことです。

森林限界を超えているので小低木となります。

日本では高山植物の種類も多く標高が低くても見られる高山植物も多くあります。

38.赤富士

葛飾北斎の 『富嶽三十六景』に描かれた有名な絵画そのもの。

夏の終わりから秋の初めの早朝にまれに見られることがあります。

39.ダイヤモンド富士

まれに日の出や日の入りが富士山頂と重なったときに、太陽がダイヤモンドのようにキラキラ光る様子です。

40.逆さ富士

富士五湖などの湖面に富士山の姿が逆さに映ったもの。

現在発行されている千円札に印刷されているのは本栖湖半から見た逆さ富士です。

初級編 41~50

41.ライチョウ

中部高山帯に暮らす特別天然記念物。

羽毛は夏は褐色、冬は白になります。天敵から身を守るために、晴れているときはハイマツの中に隠れ、ガスがかかると出てくることがあります。

生息地は、北アルプス、南アルプス、立山でよく見られます。

42.カモシカ

国の特別天然記念物ニホンカモシカは、中国地方を除く本州、四国、九州の標高1500メートルを超える険しい山地などに暮らすウシ科の動物です。

日本の固有種です。

43.山親父

クマのことを呼びます。

北海道にはヒグマ。本州にはツキノワグマがいます。

44.イワナ

山の清流部に棲むサケ科の淡水魚です。

淡水魚の中で最も冷たい水を好み、河川の上流部に住んでいます。

45.ヤマメ

サケ科のサクラマスの中で一生海に下りず川に暮らすものを、ヤマメと呼びます。イワナより下流に棲み、なかなか素人では釣れない魚です。

46.日本アルプス

北アルプス(飛騨山脈)、中央アルプス(木曽山脈)、南アルプス(赤石山脈)のことを言います。

47.アルプス一万尺

アメリカ民謡「ヤンキー・ドゥードゥル」に日本語の歌詞を付けた替え歌です。

「アルプス一万尺~小槍の上で~」ここでの小槍は槍ヶ岳の穂先の下にあるピークのことです。

ここでアルペン踊りを踊るのは現実的ではないですが・・・

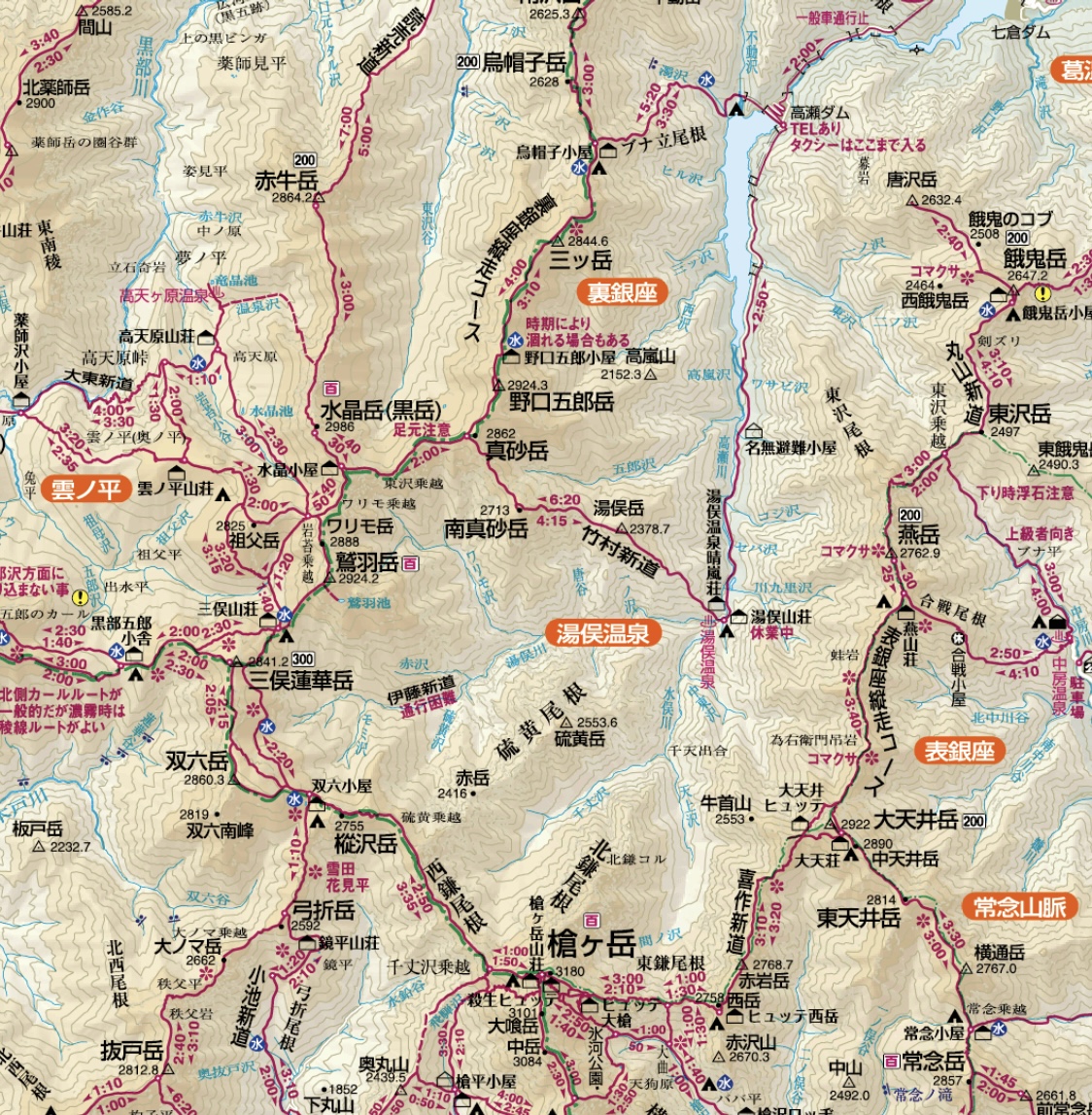

48.表銀座

北アルプスの人気縦走路で、歩く人が多いことからこう呼ばれます。

中房温泉~合戦尾根~燕岳~大天井岳か~西岳~東窯尾根~槍ヶ岳のルートです。

49.裏銀座

表銀座に対して、ブナ立尾根から烏帽子岳~三ツ岳~野口五郎岳~鷲羽岳~三俣蓮華岳~双六岳~樅沢岳を通り、西鎌尾根を経て槍ヶ岳に至る縦走路の名称です。

50.日本百名山

作家・深田久弥さんがその著書『日本百名山』で取り上げた日本全国の山々です。

■登山に関する基礎的な知識はこちら

初級編 1〜50

初級編 51〜100

初級編 101〜140

安全登山の基礎知識

■中級編

中級編 1〜50

■上級編

上級編 1〜40

コメント